そして、当然のようにわたしはこの部屋でひとりでいるのだ。部屋がそこになんの感情も情緒も満たされぬとき、ひとつの窓があれば救いとなるだろうか。天空がフレーミングされ、それは記憶へと変容する。(血を引き裂く夕映え!)。カルメンは、大通り沿いの部屋でテレヴィを観ている。わたしは通りと反対側の個室。冷たくなった乳白色の壁。その冷たさを感じるためにそれを愛撫している。頬、そして掌。感じる、冷たさ。もうひとつの姿勢。アラン・ドロン<と>モニカ・ヴィッティ<の>冷たい熱情。天空。壁。世界。愛。

そしてまた曲線の主題。夕刻、西日射す頃その緑色のバスはアラメダを右折してマルコレタへ入りビクーニャマッケンナへ向かうカーブをゆっくり曲がる。バスの小窓からフッと風が流れて「移動の技法」がやって来た。至福なる時間。しかしながら起こったことはこれだけ。つけ足すことも差し引くこともなにもない。それをわたしは「移動の技法」と名づけた。サンティアゴ。

そしてまた曲線の主題。夕刻、西日射す頃その緑色のバスはアラメダを右折してマルコレタへ入りビクーニャマッケンナへ向かうカーブをゆっくり曲がる。バスの小窓からフッと風が流れて「移動の技法」がやって来た。至福なる時間。しかしながら起こったことはこれだけ。つけ足すことも差し引くこともなにもない。それをわたしは「移動の技法」と名づけた。サンティアゴ。 目を開けても閉じてもその暗闇はかわりはしない。音楽も鳴らぬなら不眠の夜は記憶の映像が封印された霊廟を破って生きたひとさながら耳もとで様々な言葉、言葉にならぬ言葉を囁いていくことだろう。階下のいまは使われていない海岸側の食堂で、ひとり老人が古風な背広姿で立ってこちらを見ていたのはその日の昼のこと。薄い窓からの光に老人は影となっている。「セニョール?。ここは....シニョーレ?」。無言。そして、フェードアウト。(コノデンワハバンゴウガカワッテオリマス)そのコンピュータライズされた音声によって街は崩壊しはじめる。ノン(否)。壊れたのはわたしの記憶だけ。街はキリル文様に変形するだろう。「いいですか。あなたの頭が壊れたのじゃなくって、グランドキャニオンにひびが入ったと思ってごらんなさい(*)」と彼女は言った。彼女とは誰のことだったのか。街の鍵は誰が握っているのか。ベルナルドはそれを放棄した。教皇に糞を投げてやった。老人の影が立っている。彼はどこに行きそびれたのか。そばでテーブルを囲んでいたひとたちはどこへ行ってしまったのか。わたしもそのなかのひとりであったのだろうか。わたしもひとつの影であるのであろうか。マリサに会わなければ、でなければわたしは壊れてしまう。バスはキルプェに向かった。ジョン・セカダのヒット曲ががんがん鳴っている。陽光のもとそれはカーブを回る。(、、、、、、)!

目を開けても閉じてもその暗闇はかわりはしない。音楽も鳴らぬなら不眠の夜は記憶の映像が封印された霊廟を破って生きたひとさながら耳もとで様々な言葉、言葉にならぬ言葉を囁いていくことだろう。階下のいまは使われていない海岸側の食堂で、ひとり老人が古風な背広姿で立ってこちらを見ていたのはその日の昼のこと。薄い窓からの光に老人は影となっている。「セニョール?。ここは....シニョーレ?」。無言。そして、フェードアウト。(コノデンワハバンゴウガカワッテオリマス)そのコンピュータライズされた音声によって街は崩壊しはじめる。ノン(否)。壊れたのはわたしの記憶だけ。街はキリル文様に変形するだろう。「いいですか。あなたの頭が壊れたのじゃなくって、グランドキャニオンにひびが入ったと思ってごらんなさい(*)」と彼女は言った。彼女とは誰のことだったのか。街の鍵は誰が握っているのか。ベルナルドはそれを放棄した。教皇に糞を投げてやった。老人の影が立っている。彼はどこに行きそびれたのか。そばでテーブルを囲んでいたひとたちはどこへ行ってしまったのか。わたしもそのなかのひとりであったのだろうか。わたしもひとつの影であるのであろうか。マリサに会わなければ、でなければわたしは壊れてしまう。バスはキルプェに向かった。ジョン・セカダのヒット曲ががんがん鳴っている。陽光のもとそれはカーブを回る。(、、、、、、)! 週末急に呼吸器くんが入院し、病院へは救急車で行ったので、車椅子を届けてほしいということで、昼過ぎから事務所の車に車椅子を積んで、神戸大学病院まで行ってくる。最近、iPod用のFMトランスミッターを使い始めたので、連休に入って道は混雑して、普段よりかなり時間はかかったが、退屈はぜずにすんだ。

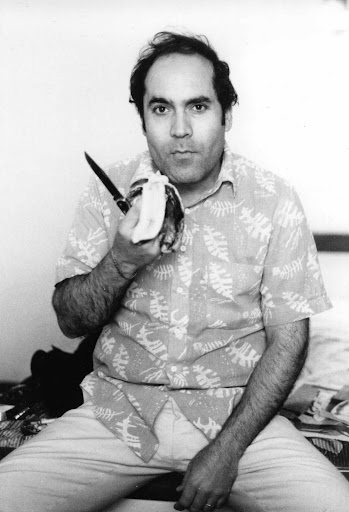

週末急に呼吸器くんが入院し、病院へは救急車で行ったので、車椅子を届けてほしいということで、昼過ぎから事務所の車に車椅子を積んで、神戸大学病院まで行ってくる。最近、iPod用のFMトランスミッターを使い始めたので、連休に入って道は混雑して、普段よりかなり時間はかかったが、退屈はぜずにすんだ。 褐色のマリア。その皺の入った年老いた顔。それは何年経っても年老いたままだった。わたしは日毎に老いていく。わたしの青年期と老年期。メキシコ・シティ。たとえば、ホセ=アントニオ。トーニョ。一枚の写真のなかで彼はアロハシャツを着て右手にナイフ左手にバナナを握りベッドに腰かけている。目は笑ってない。そしてわたしの部屋のまえに座り込んで言う。「疲れきっている」。精神的にも経済的にも破綻をきたしている、どうかもっと安い宿を探しにゆくのにつき合ってはくれまいか。そしてわたしたちはセントロ中その安い宿とやらを探しに潜ったり上ったり半日を費やしたわけだ。(インディオの群につぶされそうなひとりの白人とひとりの東洋人。チューブ。管。)疲労はわたしにも伝染しており、ホテルにはあと半ブロック。帰る寸前、にやりと笑って彼はわたしに言うだろう。「と、いうわけで結局ここにとどまることにした」。わたしの部屋の洗面台には洗いかけの衣類が残っている。そんな一日もある。メキシコ・シティ。(そうしたあいだにも老マリアは、モップで廊下を拭っている)。老化と疲労。活力はけっして伝わらないと言ったのはフィッツジェラルド(*)だった。メキシコ、翼ある蛇。

褐色のマリア。その皺の入った年老いた顔。それは何年経っても年老いたままだった。わたしは日毎に老いていく。わたしの青年期と老年期。メキシコ・シティ。たとえば、ホセ=アントニオ。トーニョ。一枚の写真のなかで彼はアロハシャツを着て右手にナイフ左手にバナナを握りベッドに腰かけている。目は笑ってない。そしてわたしの部屋のまえに座り込んで言う。「疲れきっている」。精神的にも経済的にも破綻をきたしている、どうかもっと安い宿を探しにゆくのにつき合ってはくれまいか。そしてわたしたちはセントロ中その安い宿とやらを探しに潜ったり上ったり半日を費やしたわけだ。(インディオの群につぶされそうなひとりの白人とひとりの東洋人。チューブ。管。)疲労はわたしにも伝染しており、ホテルにはあと半ブロック。帰る寸前、にやりと笑って彼はわたしに言うだろう。「と、いうわけで結局ここにとどまることにした」。わたしの部屋の洗面台には洗いかけの衣類が残っている。そんな一日もある。メキシコ・シティ。(そうしたあいだにも老マリアは、モップで廊下を拭っている)。老化と疲労。活力はけっして伝わらないと言ったのはフィッツジェラルド(*)だった。メキシコ、翼ある蛇。 国境を越える、このことが現実味を帯びて感じられていたのはいつの頃だっただろう。メディアが報道していたウェットバックが当たり前のようにして眼下の川を渡っていく。わたしはポケットに一杯になったペニーを数えて通行料を払う。落としたペニーは拾ってはいけない。それなら食べてしまおう。(口腔。暗闇に輝く金属。チリン、と音がする。)「あれは?」教会の鐘の音?「ウルグアイ69」。何度この番地を口にしたことか。D・H・ロレンスホテル(*)。すぐうしろには、巨大な古い教会があって、その筒型の屋根がうずくまっている動物の背のように盛りあがり、円屋根はふくらんだ泡のようで、黄色や青や白のタイルをのせて、きつく青い天空にきらめいている。長いスカートをつけたインディアンの女たちが、せんたく物をかけたり、石の上にひろげたりしながら、しずかに屋根の上で動いている。動いている。うごいて、いる。「何時だい?」。マリアがモップで廊下を拭きながらわたしの部屋に来てそう訊ねるときそれはいつも夕方の5時だった。夕方の5時になるとマリアはわたしの部屋のまえで立ちどまり、モップで廊下を拭う手を休め、スッと腰をのばし軽く息をして、「何時だい?」と訊ねる。それは、夕方5時だった。かくしてリオ・グランデ川を渡る。エル・パソ。

国境を越える、このことが現実味を帯びて感じられていたのはいつの頃だっただろう。メディアが報道していたウェットバックが当たり前のようにして眼下の川を渡っていく。わたしはポケットに一杯になったペニーを数えて通行料を払う。落としたペニーは拾ってはいけない。それなら食べてしまおう。(口腔。暗闇に輝く金属。チリン、と音がする。)「あれは?」教会の鐘の音?「ウルグアイ69」。何度この番地を口にしたことか。D・H・ロレンスホテル(*)。すぐうしろには、巨大な古い教会があって、その筒型の屋根がうずくまっている動物の背のように盛りあがり、円屋根はふくらんだ泡のようで、黄色や青や白のタイルをのせて、きつく青い天空にきらめいている。長いスカートをつけたインディアンの女たちが、せんたく物をかけたり、石の上にひろげたりしながら、しずかに屋根の上で動いている。動いている。うごいて、いる。「何時だい?」。マリアがモップで廊下を拭きながらわたしの部屋に来てそう訊ねるときそれはいつも夕方の5時だった。夕方の5時になるとマリアはわたしの部屋のまえで立ちどまり、モップで廊下を拭う手を休め、スッと腰をのばし軽く息をして、「何時だい?」と訊ねる。それは、夕方5時だった。かくしてリオ・グランデ川を渡る。エル・パソ。 ミクシーのコミュニティ経由で知ったのだけれど、スペイン語学習の膨大な情報を網羅しているヴァーチャル・セルバンテスなんかもやってるスペインのセルバンテス協会が、ネットテレビも始めている。

ミクシーのコミュニティ経由で知ったのだけれど、スペイン語学習の膨大な情報を網羅しているヴァーチャル・セルバンテスなんかもやってるスペインのセルバンテス協会が、ネットテレビも始めている。 友人がひとりいた。旅に出るまえに一本のカセットテープを作ってくれ、そのなかに、ビーチボーイズの 『Party』が入っていた。ビートルズのヒット曲を彼らがパーティ仕立てで吹き込んだものだ。当時のわたしの宿はグレイハウンドの座席で、一日街をぶらついて、夜になるとバスに乗り込んで犬みたいに、眠る。眠るまえのわずかな時間、ウォークマンでそれを聴きながら、頭のなかでひとりパーティをやる。(点滅するライト。10トントラックが追い抜いていく。)一日誰とも話さなかった夜。どこからともなく立ちのぼってくる消毒液の匂い。(それはアメリカの匂いだ)“You got to hide your love away ”が流れて来たとき、更けた夜の空に月が浮かんでいて、グレイハウンドは波のうえをアップダウンする。ゆっくり、、そう、ゆっくり。サクラメント=「移動の技法」。

友人がひとりいた。旅に出るまえに一本のカセットテープを作ってくれ、そのなかに、ビーチボーイズの 『Party』が入っていた。ビートルズのヒット曲を彼らがパーティ仕立てで吹き込んだものだ。当時のわたしの宿はグレイハウンドの座席で、一日街をぶらついて、夜になるとバスに乗り込んで犬みたいに、眠る。眠るまえのわずかな時間、ウォークマンでそれを聴きながら、頭のなかでひとりパーティをやる。(点滅するライト。10トントラックが追い抜いていく。)一日誰とも話さなかった夜。どこからともなく立ちのぼってくる消毒液の匂い。(それはアメリカの匂いだ)“You got to hide your love away ”が流れて来たとき、更けた夜の空に月が浮かんでいて、グレイハウンドは波のうえをアップダウンする。ゆっくり、、そう、ゆっくり。サクラメント=「移動の技法」。

昨夜、シネカノン神戸のレイトショーでハーモニー・コリンの『ミスター・ロンリー』見に行く。最終日だったからか、8時半の開映にもかかわらずそこそこお客さんも入っていた。

昨夜、シネカノン神戸のレイトショーでハーモニー・コリンの『ミスター・ロンリー』見に行く。最終日だったからか、8時半の開映にもかかわらずそこそこお客さんも入っていた。