せっかくなので、かつてラティーナに書いた『

レモン』の紹介文を再掲します。

たかとりコミュニティセンターへこのビデオ作品の上映会を見に行ったのは、2003年の、たしか少しひんやりし始めた頃だったと思う。ぼくのこの年の春に今の職場の職員になり、それ以降もそれまで書いていた雑誌へ気になった音楽や本や映画のレビューを投稿したりするのをつづけていた。そうするうちに、日常障害者の人たちを過ごす時間がどんどんリアリティを高めて行って、文章を書く方がなんていうか、電気製品の使い心地を試して書いているのとあまり変わらないような気がして、空虚であまり身が入らなくもなった。なんか解離した感覚をもっとぴったりさせたいと思っていたときに出会ったのが、この上映会で、書くこととここで生きていることがうまく重なってくれ、それまでのフラストレーションも解消した。

でも結局、関心の比重は日々関わっている障害者運動の方へシフトして行ったし、この上映会で、ぼく自身がビデオに関心を持ったり、障害者運動とビデオを結びつけるような方へ行ったりしたので、記事はあまり書かなくなった。久しぶりにこの『レモン』のことを考えていると、これも

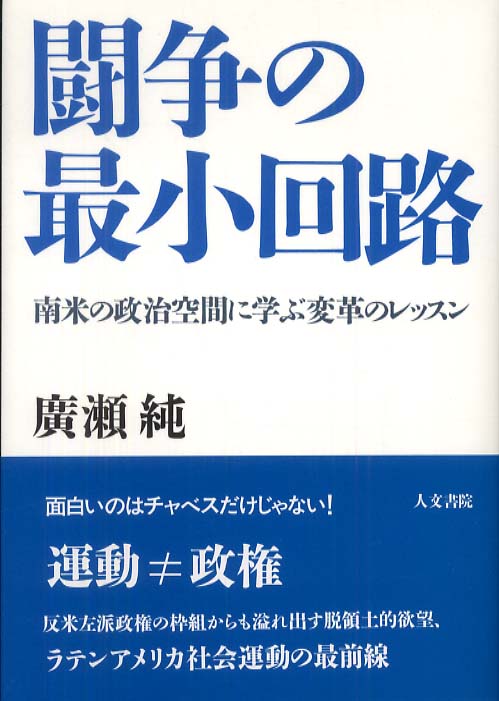

闘争の最小回路のいい見本だと思う。日本に暮らす民族的なマイノリティの女の子が、周囲の支援を得て、ビデオと編集ソフトというごくごくささやかな武器を手にしただけで、これだでの表現ができるというのは、ぼくらすべてにとって希望になると思う。

●●●

松原ルマちゃんの作品上映会を観に行って来た。松原ルマちゃんって誰だ?という人には、ひとまず「未来の映像作家だよ」って答えておけば、あながち間違いでもないと思う。

場所は神戸市長田区にある鷹取教会敷地内の

ペーパードーム。震災直後に建てられた「紙の教会」だ。このあたりは、神戸の地震でも最も被害の大きかったところ。鷹取教会も司祭館を残して火災にあって焼け落ちてしまった。ペーパードームは、廃墟から立ち上がった希望の象徴でもあった。松原ルマちゃんは地元の中学の3年生で、2ヶ月の時に日本に渡ってきた日系ブラジル人の三世である。今回の上映会では、2002年彼女が中学一年生の時につくった『かべのひみつ』、翌年の『FESTA JUNINA 23rd June』、そして今回できたばかりの『レモン』が上映された。これらの作品は、鷹取教会を拠点に活動するNPOたかとりコミュニティセンターが、ブラジル、ペルー、ベトナム、韓国など様々な文化背景を持った子供たちの自己表現をサポートする"

Re:C"というプログラムの中から出来てきたものだ。

"Re:C"というネーミングには、「録画」を意味する[recording]や、~に関しての[re]と[child/comunication/community]の組み合わせ、「子供たちからの手紙」を意味するE-mail返信の[Re:]、などの思いが込められている。活動は、子供たちによる映像制作、作品づくりをサポートするスタッフの勉強会、社会への発信となる作品上映の3点を中心に2002年から始まっている。

松原ルマちゃんが、最初に手掛けた『かべのひみつ』は、震災時鷹取教会の外壁や周辺の壁に描かれた壁画の謎について、関係者や近隣の住民にインタビューしていくもの。次作『FESTA JUNINA 23rd June』では、毎年6月に行われる関西ブラジル人コミュニティのお祭りをリポートしている。処女作ではともだちたちと一緒に作っていたのが、ここでは自分一人で企画からつくっている。そして『レモン』。この間のプロセスはそのまま彼女の成長のプロセスにも重なるのだろうが、じっくりと技術を学び、地力をつけ、考え方を深め、そして一気に飛翔するような感覚がある。『レモン』は、思春期に入りかけた彼女のじつに瑞々しい内省の記録であり、ニューヨークやロサンジェルスにおけるラティーノの文化活動を見つづけてきたわたしたちが、ついにはそれがこの国でも生まれつつあることを確認した瞬間でもあった。

「レモン」は、松原ルマちゃん自身を表現している。ブラジルに生まれながらも、わずか2ヶ月で日本に渡り、姿形も黄色人種の日本人そっくり、搾ってみても中身もレモン。私はこれからどうなるのか?誰もが不安に駆られそうになる年頃に、さらに国籍の不安定さが加わる。どこか不安定なカメラワーク。「編集するのが楽しい」と語る彼女によって、短くカットされた「世界」と「彼女自身」。

松原ルマちゃんは、3人姉妹の末っ子で、上のふたりがブラジル人、あるいは「外国人」として自分を定義づけつつあるのに比べ、彼女はポルトガル語も十分に話せず、家族の中でも浮いたように感じ孤独感を抱えている。次女のユミちゃんが02年につくった『日系ブラジル人の私を生きる』では、ニューカマーである自分自身が、この社会で生きる困難さをはっきり意識しながらも、それを乗り越えて生きようという意志が告げられている。年代が上がるにつれもっとはっきりとブラジル人として自分を考える長女のユカちゃんとの距離はもっと感じられるだろう。

「私は誰なんだろう?」こうした問いは、家族にそして自分自身に何度も繰り返されるが、にわかに答えが出るわけでもない。ラストシーンで、須磨の海にプカプカと浮かぶレモンを慈しむような彼女自身のナレーションが救いでもあり、何かしっかりした未来を感じさせもしていた。

上映会の後、参加者によって作品の感想を述べあう時間が持たれた。関係者やメディアや教育の研究者の発言の後、お父さんのネルソンさんが自身の体験を話された。自分はブラジル生まれの2世で、名前もブラジル人の名前がついているのに、ブラジルでは「日本人」としか呼ばれなかったときもあり、苛められたりもした。今度日本に働きに来たときには逆に、外国人としてしか扱われない。こう話したとき、ルマちゃんは咽せるように泣きだしていた。家族の中で何かが伝わって共有された瞬間であり、見ているわたしももらい泣きしそうになってしまった。そして、この家族、そしてコミュニティの持つ途方もない豊かさを実感した瞬間でもあった。その後ネルソンさんが、国籍なんかどちらでもいいじゃないか、みんな同じ人間なんだから、と話したとき、「人権」という本来抽象的な概念がこうしてはじめて実体を持って生きていくのだと認識した。 子供たちが制作した作品のはホームページでもみることができ(http://www.tcc117.org/tdc/kids/rec/)、またビデオも発売されている。わたしが、他にとくに興味深かったのは白川エリアネちゃんがつくった『2002年 海』。夏の海水浴の思い出をブラジルのポップスとともに編集しただけのものなのに、なぜだが涙がぼろぼろ出てきてしまう。これがサウダージという感情なんだろうか。

*)Re:Cの活動については、たかとりコミュニティセンターの活動報告を参照しました。

今日は、職場の障害当事者スタッフが、シンガポール航空に搭乗拒否されたことに対して起こしていた裁判の控訴審判決の日。午後から大阪高裁に集まって判決を聞く。結果は棄却されたが、原告が搭乗拒否される理由はないとつけ加えられており、実質勝訴と同じ。みんなまあまあ満足な感じで散会した。

今日は、職場の障害当事者スタッフが、シンガポール航空に搭乗拒否されたことに対して起こしていた裁判の控訴審判決の日。午後から大阪高裁に集まって判決を聞く。結果は棄却されたが、原告が搭乗拒否される理由はないとつけ加えられており、実質勝訴と同じ。みんなまあまあ満足な感じで散会した。